Konzeption des Waldorfkindergartens Altomsewitz

Konzeption des Waldorfkindergartens Altomsewitz

1. Voraussetzungen

„Das Verschwinden der Kindheit“ ist ein Buch des bekannten amerikanischen Medienkritikers Neil Postman und er beschreibt darin, wie das eigentliche Wesen der Kindheit in unserer Zeit immer weniger Raum bekommt, ja Kindheit im eigentlichen Sinne gar nicht mehr stattfindet.

Dies ist auch in unserem Umfeld zu erleben. Kinder werden nicht mehr in ihrer Eigenart als Kinder wahrgenommen, sondern als kleine Erwachsene, die sich den Maßstäben von Ruhe und Ordnung unterzuordnen haben. Als Spielball zwischen Medienüberfluss und Massenkitsch bleibt kein Raum für kindliche Phantasie und Bewegungsfreiheit. Zwar gibt es noch Erinnerungen an eigene erlebnisreiche Kindertage, doch diese driften immer mehr ins Reich der Märchen ab. Man nimmt hin, dass heute alles anders ist, erkennt auch, dass es im Sinne der Kinder nicht gerade besser ist, sieht sich aber nicht in der Lage, andere Voraussetzungen zu schaffen.

Dem Verschwinden der Kindheitsräume wollen wir einen neuen Raum für Kinder entgegensetzen, indem wir versuchen das Wesen der Kindheit bewusst zu pflegen und den Kindheitskräften Raum zur Entfaltung zu geben.

2. Altomsewitz

Altomsewitz ist ein denkmalgeschützter Dorfkern im westlichen Teil der Stadt Dresden. Es ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, hat aber gleichzeitig einen durchaus ländlichen Charakter. In den überwiegend sanierten Höfen des Ortes entfaltet sich ein vielfältiges kulturelles und handwerkliches Leben.

Unmittelbar an den Kern von Altomsewitz schließt sich der Omsewitzer Grund an, der mit seinen Streuobstwiesen ein reiches Bewegungs- und Erfahrungsfeld für die Kinder bietet. Dort sind auch Schafe zu erleben, Hühner, Pferde, Bienen – ein Stück unmittelbare Natur direkt vor der Haustür, an der wir die Kinder gerne teilhaben lassen möchten.

2.1 Der Trägerverein

Der Verein „LebensRaum e. V.“ ist ein Verein, der sich aus dem Projekt Altomsewitz heraus gegründet hat. Er ist Träger der Kindertagesstätte und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und der „Vereinigung der Waldorfkindergärten e. V.“

3. Die Kindertagesstätte

Die Kindertagesstätte hat ihre Räume im Zentrum des Hofes Altomsewitz 18mit Süd-West-Ausrichtung. Zugänge bestehen sowohl vom Hof, als auch nach hinten zum Garten. Die Räume gliedern sich in eine Garderobe, einen großen und einen kleinen Gruppenraum, die aber miteinander verbunden sind, einen Schlafraum für die Kleinkinder und einen Waschraum.

Die Räume bieten Platz für 20 Kinder im Alter von 1 —6 Jahren, wobei die Räume so gestaltet sind, dass sowohl gemeinsames Spiel aller Kinder möglich ist, als auch ein Teil abgetrennt werden kann, um gerade den kleineren Kindern einen überschaubareren Rahmen zu bieten, in dem sie mehr Hülle und Ruhe erfahren können. Im Schnittpunkt der beiden Räume befindet sich ein Küchenbereich, in dem das Essen für die Kinder täglich frisch zubereitet wird. In der Tagesstätte arbeiten drei Erziehrinnen in Teilzeit dazu ein Zivi und junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr. Mit dieser Personalbesetzung ist es möglich, eine Öffnungszeit von 7:00 — 16:30 Uhr anzubieten.

4. Pädagogischer Ansatz

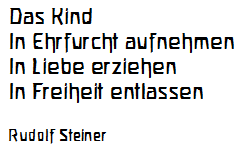

Der pädagogische Ansatz der Einrichtung basiert auf der Grundlage der von Rudolf Steiner im Jahr 1919 angeregten Waldorfpädagogik, die seither weltweit angewandt und weiterentwickelt wird. Der Waldorfkindergarten ist offen für alle Kinder, unabhängig von Konfession, Nationalität und sozialen Status.

Es sollen hier einige Aspekte kurz dargestellt werden.

4.1. Das Bild des Kindes der Waldorfpädagogik

Das Kind wird als ein leibliches, seelisches und geistiges Wesen betrachtet, das die Fähigkeit zu seiner Entwicklung in sich trägt und in der Entfaltung dieser Entwicklung vom Erwachsenen liebevoll begleitet und unterstützt wird. Am Vorbild des Erziehers erleben die Kinder die Welt, verbinden sich mit seinen Handlungen und können sich selbst tätig in die Welt stellen. In dieser Art des Lernens wird das Kind in seiner Ganzheit mit Denken, Fühlen und Wollen angesprochen und geführt.

4.2. Das Bild des Erziehers

Da davon ausgegangen wird, dass das Kind in den ersten sieben Lebensjahren vorwiegend durch Nachahmung lernt, stellt sich an den Erzieher der hohe Anspruch, Vorbild zu sein. Diese Vorbildfunktion bezieht sich nicht nur auf sein Handeln, das gleichwohl mit Bewusstsein durchdrungen sein soll, sondern auch auf seine innere Haltung, sein eigenes inneres Bemühen. In erster Linie bedarf es der Selbsterziehung und der Selbstreflektion des Erziehers. Die Qualitäten, die man beim Kind entwickeln und zur Entfaltung bringen möchte, gilt es innerlich ständig neu zu erringen.

4.3. Freie Bewegungsentwicklung

Dieser Aspekt ist besonders wichtig bei der Betreuung der Kinder in den ersten drei

Lebensjahren, in seinen Grundzügen behält er aber auch später seine Bedeutung. Der

Bewegungsimpuls geht vom Kind aus. Der Erzieher unterstützt durch intensives

Beobachten und inneres Begleiten. Ihm kommt die Aufgabe zu, die Lebensräume der

Kinder so zu gestalten, dass ein vielfältiges Angebot an Bewegungsmöglichkeiten da

ist, das aber von den Kindern selbständig ergriffen werden kann.

4.4. Rhythmus und Wiederholung

Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit entsteht da, wo die Kinder nicht willkürlichen Planungen ausgesetzt sind, sondern durch klar gestaltete Rhythmen durch den Tag geführt werden. Dies ist gerade im Kleinkindbereich von immenser Bedeutung, um den Kindern Sicherheit und Zuverlässigkeit zu vermitteln. Nur aus dieser Sicherheit heraus kann Freiheit entstehen, können die eigenen Impulse des Kindes zur Entfaltung kommen.

Zum Rhythmus gehört die Wiederholung. Wo Kinder nicht aus einmaligem Erleben eine Sache begreifen sollen, sondern in rhythmischer Wiederholung ein Gleiches erfahren, haben sie Raum, sich mit den Dingen zu verbinden, sie zu verarbeiten und dann in ihrer eigenen Art und Weise wieder auszuleben. Auch hier wird das Kind in seiner Ganzheit aufgenommen und hat Raum, diese auch zur Entwicklung zu bringen.

Der Alltag in der Einrichtung ist dem Familienalltag nachempfunden. In einem großen Atemzug führt der Wechsel zwischen Aufnehmen und Konzentrieren und Loslassen, Verarbeiten, Spielen durch den Tag. Die Tätigkeiten des Erziehers sind geprägt von den häuslichen Verrichtungen des Alltags, als da wären Kochen, Backen, Waschen, etc. Die Kinder tauchen ein in diese Stimmung des freudigen Tuns und übernehmen die innere Haltung zur Tat in ihr Spiel, das sich umso intensiver gestaltet, je mehr die Atmosphäre von der Liebe zur Tat durchdrungen ist.

4. Spiel

Das Spiel ist das eigentliche Element des Kindes. Spielen ist Bewegen, ist Entdecken, ist Entwicklung. Dabei hat das Spiel im Leben des Kindes eine besondere Bedeutung. Mit spielerischem Ernst ergreift es die Welt. Das Spiel ist die Arbeit des Kindes. Dieses Spiel der Kinder zu fördern ist besondere Aufgabe des Erziehers. Er schafft den Rahmen und die Anregung für ein kreatives und vielfältiges Spielgeschehen der Kinder.

5. Zusammenarbeit mit den Eltern

a. Aufnahmeverfahren

Anmeldungen für die Einrichtung erfolgen schriftlich. Ist ein Platz neu zu besetzen, werden vorrangig Geschwisterkinder aufgenommen. Danach entscheiden Alter und Geschlecht über die Aufnahme, wenn mehrere Kinder zur Auswahl stehen, ist das Anmeldedatum ausschlaggebend.

Es erfolgt dann ein Aufnahmegespräch, in dem die pädagogischen Grundlagen und die Erwartungen an die Zusammenarbeit dargestellt werden. Erst danach entscheiden die Eltern über das Eingehen eines Betreuungsvertrages.

b. Eingewöhnungszeit

Je kleiner das Kind ist, das eingewöhnt werden soll, desto achtsamer ist mit dieser Situation umzugehen. Es entspricht nicht dem Entwicklungsbedürfnis eines kleinen Kindes, seine Tage in einer Gruppe zu verbringen, dies kann aber doch gelingen, wenn alle Beteiligten den Eingewöhnungsprozess gut miteinander gestalten.

Diese Zeit dient dazu, in der vertrauten Gegenwart der Eltern zu der neuen Betreuungs – person eine Beziehung aufzubauen. Die Eltern nehmen täglich, zunächst an einem kleineren, später auch dem ganzen Tagesablauf teil und begleiten ihr Kind so in den neuen Rhythmus. Wie lange das Kind diese Anwesenheit braucht, bevor es eine neue Bezugsperson akzeptiert, ist individuell sehr verschieden und muss von Kind zu Kind neu entschieden werden.

Für die Eltern bietet diese Zeit die Gelegenheit, den Tagesablauf, das Umfeld und die Betreuungspersonen intensiv wahrzunehmen und daraus das nötige Vertrauen zu entwickeln, um das Kind loszulassen, wenn es an der Zeit ist.

c. Hausbesuch

Der Besuch im Zuhause des Kindes kann die Vertrauensbildung zwischen Eltern, Erziehern und dem Kind unterstützen und gibt der Erzieherin die Möglichkeit, sich ein Bild von dem Lebensraum des Kindes zu machen, so dass manche Äußerungen des Kindes besser verstanden werden können. Hausbesuche werden auf Einladung der Eltern durchgeführt.

6. Der Alltag der Kindertagesstätte

Der Alltag in der Einrichtung ist geprägt durch

- Rhythmische Gestaltung des Tages im Wechsel zwischen Konzentration und Loslassen, zwischen Gruppengeschehen und individuellem Tun

- Rhythmische Gestaltung auch der Woche und des Jahres, dabei Einbeziehung der Jahresfeste und Gestaltung derselben in Vorbereitung, Festereignis und Nachklang.

- Häusliche Tätigkeiten werden mit bzw. bei den Kindern vollzogen und so unmittelbar erlebt, z. B. Kochen, Backen, Wäschepflege, Reinigung, usw.

- Ein Teil der Spielzeit wird jeden Tag im Freien zugebracht, somit ein intensiven Erleben zwischen Drinnen und Draußen im gesamten Jahreslauf.

- Auf den Einsatz von technischen Medien für das Kind, z. B. Kassetten und Video wird bewusst verzichtet, da es in diesem Lebensalter vor allen Dingen um die Eigentätigkeit des Kindes geht. Inhalte und Geschichten werden durch Erzählen, rhytmische Spiele und Puppenspiele viermittelt, die so gestaltet sind, dass das Kind seine eigenen inneren Bilder entwickeln kann.

Stand: 23.06.2010